«Los niños se hacen a como se hacen los insectos», lo afirma un niño de diez años. Un niño de quien nunca sabremos su nombre como tampoco conoceremos el nombre de los miembros de su familia: la madre, el padre, la hermana, el hermano, y la abuela.

Él nació ahí. Y es el único sin las cicatrices del fuego que arrinconó a todos hacia la penumbra del sótano en donde sobreviven. Y aunque viva entre paredes inexpugnables, su imaginación vuela y vuela más allá de los lindes de la oscuridad gracias a los libros en los cuales su madre le ha enseñado a leer.

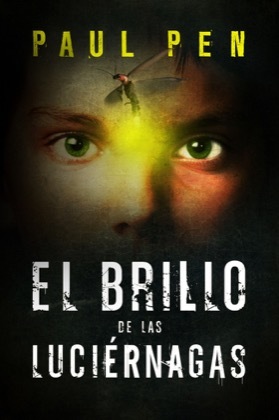

En la novela de Paul Pen El brillo de las luciérnagas (Plaza y Janés, 2013) la pregunta inicial del niño es: ¿Por qué no podemos salir?

Y el padre le responde que afuera hay burbujas de fuego que acabarían con él en un segundo, y que no se atreva desobedecer porque el hombre grillo, el que se lleva a los niños desobedientes, acecha. Pero el niño duda de las repuestas y hasta de los afectos.

La hermana, quien por orden del padre debe ocultar su deformidad con una máscara, da a luz. Y con el hecho otra incógnita: el padre del bebé.

Para resistir la incertidumbre y la falsedad, el niño se apropia de dos luciérnagas que salvaguarda dentro de un frasco para que en su momento sean la linterna que lo guie hasta la superficie. Entonces sabrá de que esta hecho el solitario rayo de sol que se filtra por la oquedad del techo.

De Paul Pen (¿acaso un seudónimo?) se sabe que es nacido en Madrid en 1979. Que es un escritor y guionista español con cinco novelas publicadas y varias colecciones de relatos. Considerado por el marketing como el Stephen King español, sus obras traducidas al inglés han vendido considerablemente en Amazon. Su estilo es de súper ventas: párrafos cortos a veces de una sola oración y descripciones precisas. Al grano siempre. Aunque por momentos destacan inverosímiles —como eso de que un niño de diez años haga referencias a conceptos, términos, y a ratos de un lenguaje impropios para su edad—, el buen diseño, la profundidad psicológica de la trama compensa.

El brillo de las luciérnagas es una novela próxima a las cuatrocientas páginas estructurada en cuatro partes: Seis años antes. Presente. Once años antes (del presente). De nuevo al Presente, y, Quince años después (del Presente). Toda la novela es narrada por el niño-protagonista, a excepción del capítulo Once años antes, donde los hechos son contados por un narrador omnisciente. Por cierto, es en este parte donde la historia coge velocidad y enganche. Y cuando empezamos a pisar tierra firme como lectores.

El enigma nos pesca a la primera.

Fuera del sótano, acaso… ¿radiación? ¿Zombis? ¿Hordas de sobrevivientes desesperados?

Y dentro… el actuar obscuro y bi-frontal de los personajes adultos, la atmósfera psicótica que todo lo envuelve, el niño en su introspección e inocencia que asoma como el único ser inocuo y transparente, en un sitio en donde cualquiera podría ser el malo.

En esta historia se plantea claro El dilema del tranvía de Philippa Foot: sacrificar a uno para salvar al resto, o sacrificarse todos. ¿Amor o perversidad? ¿Locura o cordura? He ahí la cuestión.

En El brillo de las luciérnagas campea la maldad. Pero probablemente sea la maldad nada más como consecuencia de un acto de ternura y supervivencia.

Si usted busca escapar del sótano de la adicción a las redes sociales y los celulares, y sobre todo para aplacar la angustia de nuestra cíclica realidad existencial, leer esta novela podría ser una aceptable alternativa. En serio. Quizá se tome como una sarcástica ironía esta recomendación, qué más da: yo sí me la pasé bien.

Algo más: para quienes prefieren el libro a la peli, a leerlo pronto porque se sabe que el filme está en proceso.